В деревне Гридинская Вельского района сохранилась церковь Святого Чудотворца Николая, поставленная в 1790 году. Эта церковь в сравнении с другими ей подобными находится в замечательной сохранности.

Фонд Вереница опекает эту церковь с 2009 года. Фото в заголовке сделано в июле 2023 года, в 2009-м всё выглядело печальней.

Со стороны здание церкви выглядит единым, но, если присмотреться, можно увидеть в ней четыре части: притвор, трапезную, четверик основного объёма и алтарь. На четверик поставлен восьмигранный сруб, над ним – большой восьмигранный же подобный луковице куб (называемый также пучиной) и главка с крестом. В ближайших окрестностях есть ещё четыре похожих на Гридинскую церкви, видимо, построенные одними мастерами.

В двухстах метрах ниже по реке за оврагом была и зимняя каменная церковь, которую в 1930-х годах разобрали на кирпичи.

Дополнительную информацию о церкви дают: сайт Храмы России и сайт Соборы.ру

Деревня находится в 60 км от города Вельск. До Вельска 725 км от Москвы по трассе. Дорога от Вельска до деревни грунтовая, но вполне ухоженная, так что проехать даже на городской машине можно практически всегда.

Деревня в девятнадцатом веке входила в куст деревень села Григорова. Тогда село относилось к Вологодской губернии.

Строилась деревянная церковь в 1790-1792 годах. Первоначально трапезная имела безгвоздевую тесовую кровлю. Пучина была покрыта городчатым лемехом, крашеным в зелень, а главка крыта лужёным железом.

Спустя почти сто лет церковь была обшита доской и покрашена, следуя тогдашней моде на имитацию каменных строений. Подзоры стали синими, кровли — красными.

В 1911 году храм был основательно отремонтирован. Появляется зелёная жестяная кровля. Крыльцо стало белым с красными подзорами. На верхней половине пучины городчатый лемех заменили на более простой. Церковь была снаружи ‘опушена’ досками и покрашена. Внутренние стены тоже были вытесаны и побелены.

Подробнее об архитектурном стиле Никольской церкви ЗДЕСЬ.

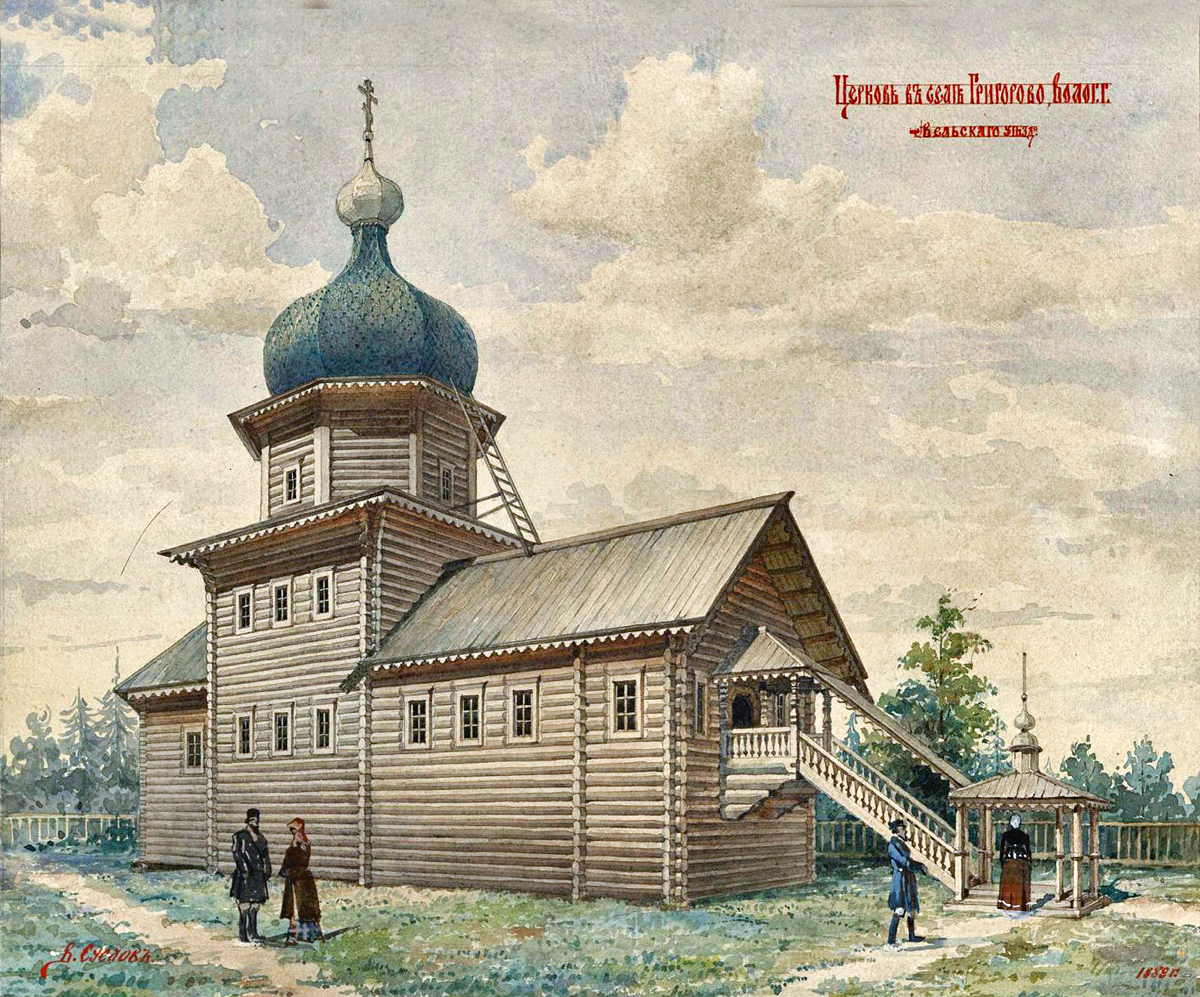

Вид церкви до ремонта 1911 года можно представить, глядя на рисунок академика архитектуры Владимира Васильевича Суслова, сделанный за два-три десятилетия до того.

Крыльцо, утраченное в советские годы, восстановлено в 2017-м – по этому рисунку Суслова.

Ниже слева вы видите тот самый рисунок Владимира Васильевича Суслова. Предполагают, что он сделан в 1883 году. Но, может быть, и раньше, поскольку, по некоторым сведениям, в 1880 году церковь была обита доской. Рисунок Суслова – самое старое из сохранившихся изображений Никольской церкви.

На втором снимке видно, как выглядела церковь в 2009-м, когда её первый раз увидели москвичи-волонтеры.

Третий снимок сделан уже в 2023 году. Теперь, спустя полтора десятилетия, все стало по-другому.

Немного об истории Никольской церкви

Никольский храм в Гридинской — один из лучших представителей поважской (по реке Ваге) церковной архитектуры. До наших дней сохранились её подобия. В Вельском районе это Ильинская церковь в селе Ростовском, Воскресенская церковь в Ракуло-Кокшеньге (Козловской) и храм Успения Пресвятой Богородицы в Вельске. До недавнего времени была жива церковь Рождества Богородицы в селе Никифорово, но в 2016 году она сгорела.

Состояние этих церквей на сегодня такое.

Церковь в Ростовском в аварийном состоянии, но Вереницей прикрыта от дождей.

В Ракуло-Кокшеньге церковь отреставрирована местными жителями с использованием металлочерепицы и установкой нитрид-титановой главы.

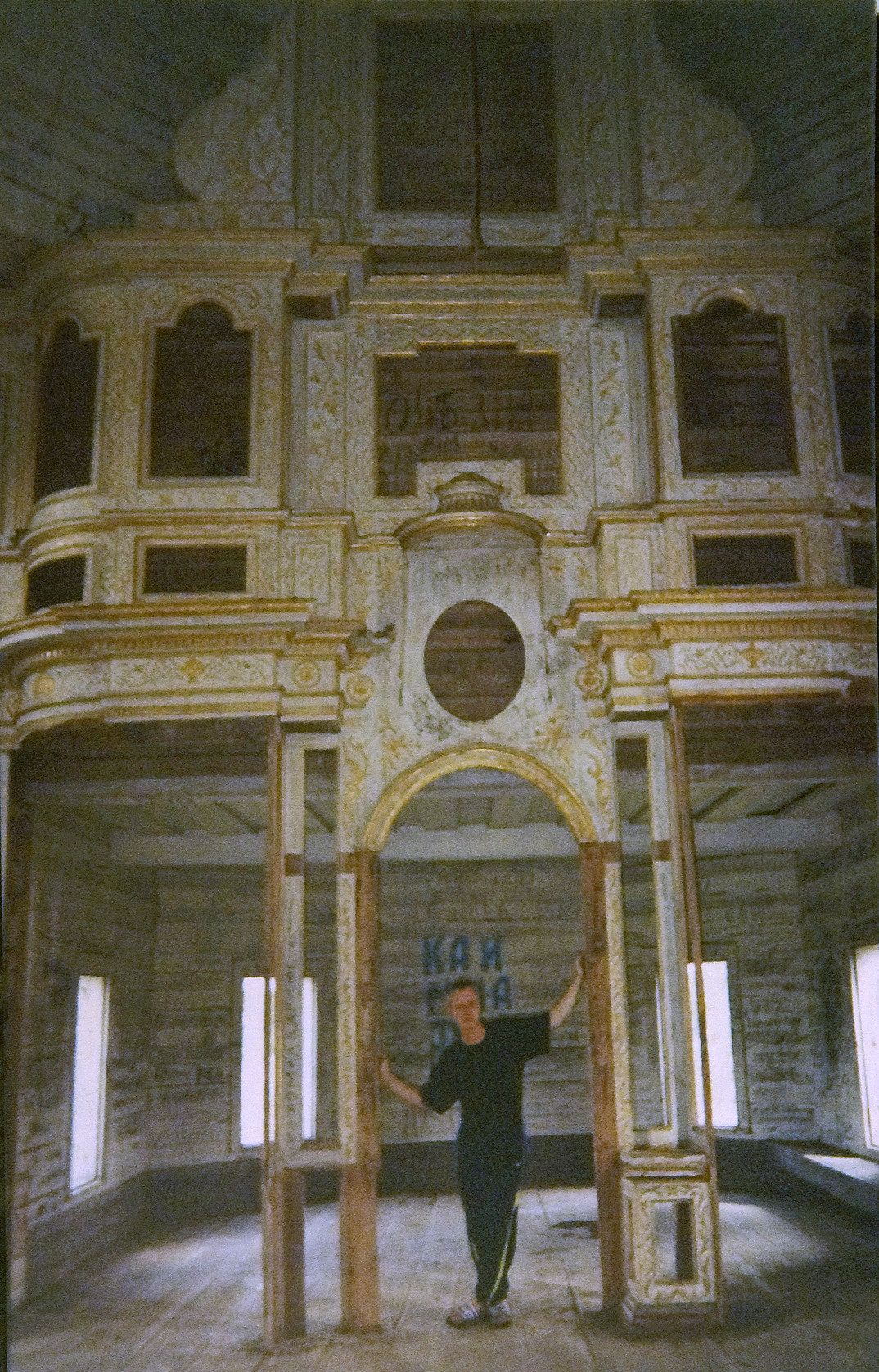

Церковь в Гридинской несколько раз ремонтировали в XIX и начале XX веков. В 1930-х годах она была закрыта. В ней занимались спортом, хранили зерно. К концу советского периода церковь забросили, и она осталась без присмотра. Хотя на стене висела таблица “Охраняется государством…”, молодежь развлекалась внутри, как умела. Внутренние стены покрылись надписями типа “Здесь был Вася”. Высокий иконостас манил ребятишек полазать и поэтому был сломан и выкинут на улицу. Наконец, в 2009 году до деревни дошла первая разведка московских добровольцев, желающих помочь памятнику.

Дореволюционные записи из церковных ведомостей

1851 год

Церковь Святителя и Чудотворца Николая Вельского уезда, что в Григоровском приходе. Деревянная, одноэтажная,холодная, построена тщанием прихожан и освящена в 1792 г. Крепка, ветхостей и повреждений нет. Благочинный находится при сей Николаевской церкви. Деревянная часовня от сего прихода в деревне Коренево, постр. в 1840 г.

В холодной каменной церкви престол один во имя св. апост. Петра и Павла, с тёплым в трапезной приделом во имя Св. великомученика Георгия. Земли при сей церкви 92 десятины…

Деревянный амбар для хранения хлеба.

Приход — 116 домов, в т.ч. в Гридинской — 12.

1852 год

Построена в 1790, освящена 1792. Дома церковнослужителей собственные, на церковной земле.

1878 год

Церковь Св. и Чуд. Николая, что в Григоровском приходе Вельского уезда (везде во всех документах названия по ней, а не по каменной). Вторая церковь деревянная, одноэтажная, холодная, во имя Святителя Николая, построена и освящена в 1794 г. Крепка, повреждений нет. Деревянная крыша за ветхостью необходимо требует поновления.

1903 год (из описи Вологодской Духовной консистории).

Григоровская Николаевская, каменная и деревянная. Первая построена и освящена в 1814 г., вторая в 1794 г. В хол. каменной церкви престол один во имя Св. Ап. Петра и Павла с теплыми в трапезной приделами во имя Рождества Пресв. Богородицы и Великомученика Георгия, и в деревянной- престол во имя Николая Чудотворца. Приход земельный.

(ремонта не требует. В окрУге – Ростовской и др. в 1902 красили полы и стены, главы и крышу масляной краской.)

1916 год

Григоровская Николаевская церковь Вельского уезда Вологодской епархии 1 благочинного округа. в Есютинской волости. Построена в 1790 г. Обе церкви, а равно и колокольня, которая в связи с каменной церковью, прочны. Деревянная – снаружи опушена и выкрашена, а каменная оштукатурена и побелена. В деревянной церкви престол один во имя св. и чудотворца Николая.

Земля обр. собств. ср-вами причта. Амбар, сторожка, небольшой дом-особняк. Дом церковно-приходской школы. Ряды с 12 лавочками для молочных товаров. Часовня в Кореневе в 7 верстах от церкви, постр. в 1849 г. В церковной библ. 125 томов. В приходе 202 дома

Лета 2009-2011

В 1990 годы московские добровольцы из клуба помощников реставраторов Рождественка работали на церквях в селе Кальи на Северной Двине. В 2006-м году пришла печальная весть о непоправимом пожаре в Кальях. Эта весть стала причиной желания вернуться на север и помочь храмам. Инициатором возвращения была учитель русского языка Маргарита Баева. Она обратилась к главе движения “Общее дело” отцу Алексею (Яковлеву). Он показал на карте особое место – это была деревня, где высилась волшебная Никольская церковь.

В августе 2009 года в деревню прибыл разведывательный отряд из трех человек. На фото внизу вы видите этих героев. Стояла задача подружиться с местным населением. Для этого надо было скромными силами сделать что-то заметное. В итоге за несколько дней закрыли пустовавшие оконные проёмы щитами и сделали навес над входным проёмом. На втором фото ниже – как было, на третьем – как стало.

В 2010 году приехала бригада уже из шести человек. Временно обшили досками северный и восточный фасады и закрыли огромные дыры в кровле четверика.

В 2011 году на работы приехали уже 35 человек и было сделано очень много.

За вторую половину июля сделали временную дверь из притвора в трапезную. Заколотили окна, над входным дверным проёмом был сделан козырёк, максимально была залатана крыша, выкошена трава вокруг церкви, убран слой грунта из под нижнего венца брёвен для вентиляции. Доделывали обшивку на южной стороне.

Начата организация местного музея.

Руководством Вельского музея была нанята архангельская строительная фирма, которая должна была обновить железную кровлю на главке купола и на трапезной. С 20 июля добровольцы стали возводить леса, чтоб дотянуться до купола.

Музей и кровельщики работы торопили, но когда сняли старую кровлю, оказалось, что все стропила гнилые. Не без скандала пришлось стропильную систему разрушить, и тем отодвинуть кровельные работы на осень. За август возвели новые стропила.

Июля 15-го прошел субботник с деревенскими, очищали и отмывали внутренние стены.

Осенью прошли кровельные работы, которые к ноябрю были закончены.

Но работы 2011-го трудно назвать успешными – при установке новой главы, был повреждён лемех на пучине и он стал протекать. Это обнаружилось лишь год спустя.

Лета 2012-2013

С первого же года нас горячо поддержали местные жители. В основном это жители соседней деревни в трёх километрах от Гридинской (называется Смольянская, а по местному Смольянец). Сама деревня к 2010 году почти опустела, хотя в советские годы в ней проживали четыре сотни человек…

Люди, храм, природа — в Гридинской всё гармонично. Отсюда мы стали отправляться в экспедиции к другим разрушающимся церквям, в самой Гридинской начали собирать музей народного быта

Замечательная деревня стала точкой отправления всех наших начинаний.

Вокруг Никольской церкви находится в пределах трёх километров куст из четырёх деревень, в которых на 2020 год постоянно живут примерно 70-80 человек. Увы, в 2010-м их было больше ста.

С первого года мы почувствовали, что людям храм нужен: они приходили работать, собирали средства, писали письма в защиту церкви, когда её задумали перевести в музей “Малые Корелы”.

В 2012-м были вставлены окна на северном и западном фасадах первого света. Поскольку обнаружилось, что главный купол течет, опять пришлось поставить леса вокруг пучины. Была уложена временная консервационная кровля из рубероида на луковичном кубе (пучине).

В 2013 году, впервые со времён 30-х годов, в церкви был отслужен молебен, крестились 23 человека.

Местные жители провели несколько субботников по уборке храма. В лето убрали временный навес над входом. Заменили его дверьми и сделали входную лестницу.

Но не все было гладко. Пучина текла в дождь. Поразмыслив, не нашли ничего лучшего, как перестилать лемех на пучине. Следующие три года ушли на эти очень сложные работы.

Есть старый пост о первых годах Вереницы в Гридинской ЗДЕСЬ. Еще об истории Гридинской церкви и первых работах Вереницы: “Взгляд назад на дела в Гридинской”.

Лета 2014-2016

В 2014 году был сделан важный шаг – куплен домик для отдыха, и деревня стала местом, куда каждое лето приезжают семьи наших волонтёров.

“Дачники” не только загорают-купаются, но находят время для занятий с детьми из соседней деревни, в организации деревенских праздников. Летом в клубе проводились занятия с детьми по подготовке к школе, рисованию, рукоделию.

От Министерства культуры области было получено формальное разрешение на проведение “работ по сохранению объекта культурного наследия”. В документе собственником объекта и заказчиком работ устанавливалась директор нашей Вереницы – Маргарита Александровна Баева. Документ вот он: Разрешение…

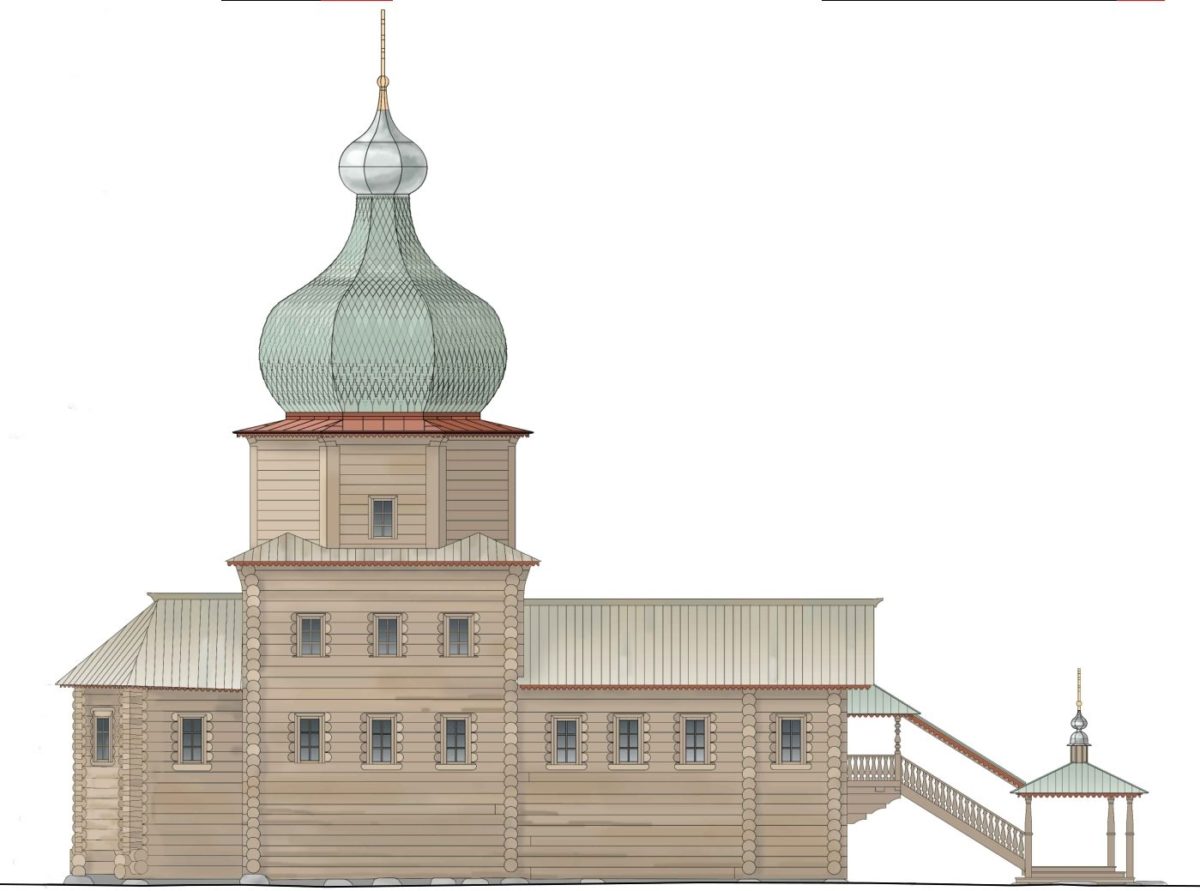

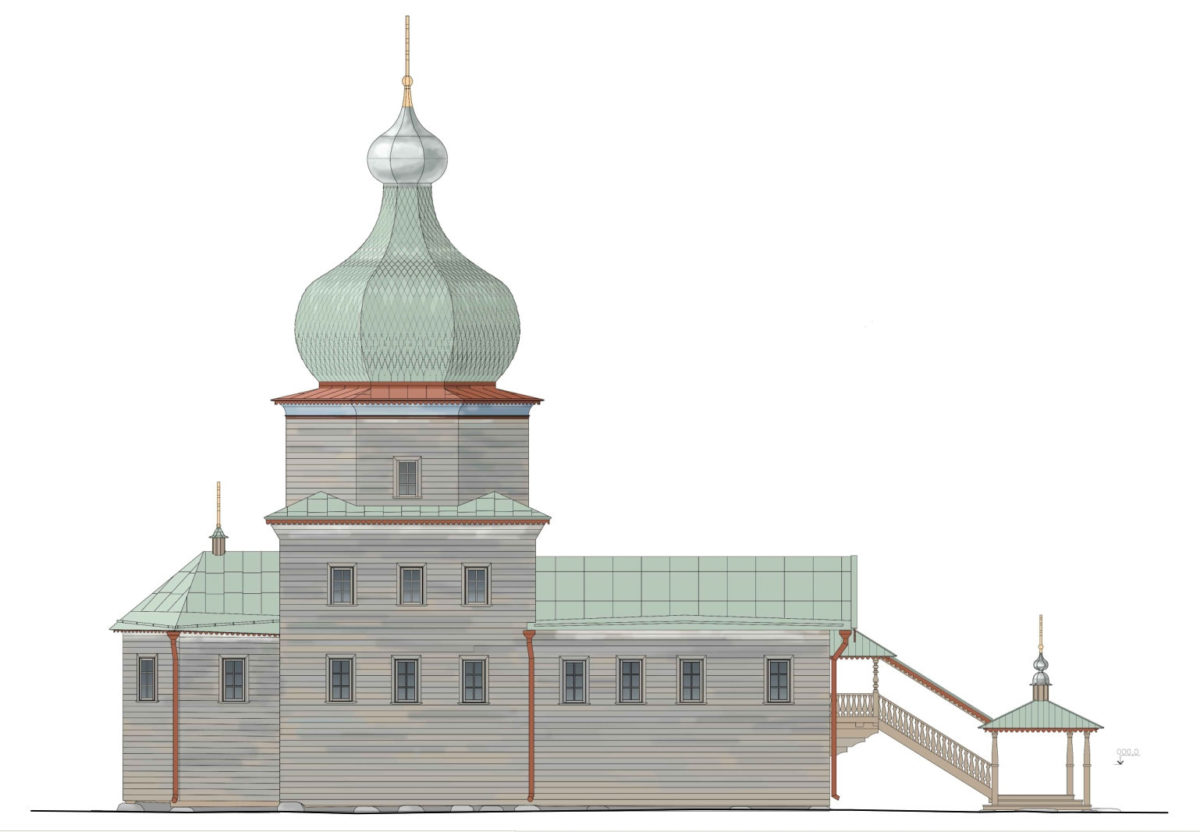

Был заказан проект реставрации, и к 2016 году он был готов. Автор проекта – архитектор Илья Воеводин. Проект состоит из двух документов: Пояснительная записка к проекту и Архитектурные решения к проекту.

По видению архитекторов, так выглядела церковь в XIX веке (слева), и в начале XX-го, когда приобрела обшивку (хотя она была тогда белой). Храм, в первую очередь, ради его сохранности, должен стать почти таким как на правом рисунке. За исключением западного фасада (где крыльцо), — там обшивка не сохранилась совсем.

В 2014-м году бригада реставраторов артели “Новое-Старое” под руководством Дмитрия Соколова начала обновление износившегося восьмигранного луковицеобразного завершения (“пучины”).

Работам предшествовала январская разведка, когда вокруг пучины опять возвигли леса, с которых пучина исследовалась.

Было принято решение менять лемех в вехней части пучины. Работы начались в июне.

Согласно проекту, с 2014 по 2016 года Вереница заменила полторы тысячи лемешин. Стоимость каждой их них около 500 рублей (цена включает проект, заготовку материала, изготовление). Таким образом общую стоимость работ можно бы оценить в 750 тыс. рублей. Большая часть этой суммы была сэкономлена за счёт труда добровольцев.

С июня 2015 года начали очистку внутренних стен от свинцовых белил, обезображенных выцарапанными надписями. В том году чистили нижнюю часть стен, куда можно было дотянуться с малых лесов.

Вредные для здоровья свинцовые белила заставляли работать в противогазах. Лучшим из противогазов оказался стандартный изолирующий, к которому приворачивался гибкий шланг длиной в 10 метров. Другой конец шланга выкидывался за окошко. И работа шла как-бы “на свежем воздухе”. Но до главного объема очистки в 2015 году руки не дошли.

Только в конце лета были поставлены внутренние леса для чистки стен до “неба”.

Здесь еще материалы по делам 2015 года.

Май 2016-го выдался очень жаркий, даже купались. Жарко было еще и потому, что работа в церкви кипела и внутри и снаружи.

Установка лесов внутри главного объёма дала возможность дотянуться до стен на высоте примерно пятого этажа. Весь год шла очистка внутренних стен от облезлой краски и надписей.

В мае же 2016-го была наконец закончена укладка лемеха на пучину. Из Москвы за предыдущий год перевезли больше тысячи лемешин. Там в мастерской рубился лемех и затем, чаще всего, на такси катился в Гридинскую. Слева — Рита на фото с партией привезённых из Москвы новых лемешин.

Здесь альбом фотографий июля 2016 года: участвовали в традиционном Дне Деревни в соседнем Смольянце; Рита привозила поющего итальянца Алесандро; местную молодежь доставляли на праздник в соседнюю Пежму; девочки-музыканты занимались с ребятишками музыкой.

Особая задача, которую начали реализовывать с 2016 года, — создание культурной среды. Рядом с нашим домиком создан был деревенский музей народного быта.

Священник Михаил Провада из Подмосковья несколько раз приезжал в Гридинскую и проводил молебен. Обычно молебен собирает полсотни прихожан. Летом 2016 года были крещены 27 человек. Отец Михаил не брезговал и плотницкой работой, – самолично настрогал целый штабель досок для будущего крыльца.

Осенью 2016-го года началось восстановление крыльца. Были установлены сначала ступени лестницы.

Лето 2017

В мае-июне 2017-го года был установлен молниеотвод и продолжилась реставрация крыльца.

Здесь фотоальбомы 2017-го года: >мая-июня и июля месяца.

В июле 17-го приезжала и активно поработала бригада под руководством отца Михаила. Они разобрала внутренние леса. Наконец- то храм внутри засиял в полной красоте, радуя глаз пространством и чистотой.

После этого состоялся деревенский праздник.

Лето 2018

Летом 2018-го бригада кровельщиков из Переяславля нарастила леса и заново перекрыла железом текущую главу. Была мечта к зиме 18-го снять леса, но выяснилось, что глава продолжает течь.

В октябре 2018 года бригада специалистов во главе реставратором Д. А. Соколовым и кровельщики из Переяславля изучали положение дел. Раскрыли главу, разобрались в её внутреннем устройстве.

Обнаружились проблемы с главным крестом. Крест был небрежно обшит железом, и его нужно было целиком менять, а значит, и разбирать главу, и, следовательно ещё раз менять её обшивку.

Фотоальбом осенней поездки — здесь

Лето 2019

Крест был сделан зимой 2018-2019 годов в Москве в реставрационном колледже. Затем крест переправили в Переславль, где он был покрыт железом. Наконец, в июне 2019-го бригада под руководством Соколова установила этот крест, а бригада кровельщиков заново покрыла главу железом. Так же доделывали крыльцо, оно приобрело окончательный вид и в июле была покрашена его кровля.

А дальше требовалось окрасить луковичный куб (пучину). Но погода не благоприятствовала делу, – неделями шли дожди. Было принято решение закрыть перед окраской куб полиэтиленовой плёнкой, что и было сделано в августе.

Так завершился первый заход на окраску. Верх был выкрашен согласно задумке архитектора. Пятьдесят пять килограммов краски легло на него. Осталось всё же много недовольных результатом. Нижняя часть куба, осталась под старой краской XIX века (понятно, что старинную краску очень пытались сохранить). Но она за столетие обветрилась и очень заметно отличалась по оттенку от новой. Думали-думали, что делать… Решили ещё два-три ряда лемеха все же покрасить…

Лето 2020

Докраской лемеха занималась бригада, приехавшая в первый ковидный май 2020 года. Была, можно считать, обычная весенняя распутица, – доехали с приключениями, в полночь вытягивая из лужи машину трактором.

Но май этот был плодотворный. В тёмно-красный цвет была выкрашена полица восьмерика. Леса с куба наконец-то сняли. Леса эти, то нарастая, то укорачиваясь, простояли на кубе почти десять лет!

В том же мае очистили старую обшивку церкви от птичьих гнёзд, установили наличники на окна. Поставили леса вокруг алтаря.

К лету 2020-го было доставлено из Москвы кровельное железо, крашенное на заводе, и уже третья по счёту бригада кровельщиков в июле ожидалась к работе.

Кровельщики проехали 14 июля и предполагалось, что они за неделю сделают четверик и алтарь. Архитектор дал указания и работа закипела.

И тут спокойная жизнь кончилась, началась нервная. Каждый день чего-то не хватало. В итоге, за две недели был сделаны только полицы четверика. Кровля четверика получилась изумительной. Но на алтарь сил не хватило ни у кровельщиков, ни у Вереницы. Работы на алтаре “переехали” на следующий год.

Затем, в начале августа, была экспедиция в Заднюю Дуброву. А по возвращении оттуда опять закипела работа в Гридинской. В сентябре было покрашено крыльцо и укрыто от косого дождя эластичной плёнкой.

В зиму 2020-2021 года церковь ушла такой как на фото.

Лето 2021

С весны 2021 года ждали новую (уже четвёртую за три года) бригаду кровельщиков. Но кровельщики нагрянули только в конце августа.

Летом же в Гридинской было тихо. Только милые женщины почистили от остатков краски недоделанные в прошлые года окна храма.

Оказалось, что не хватает железа на покрытие трапезной, и пришлось потратить бешеные деньги на то, чтобы докупить железо (за год оно подорожало почти втрое).

В сентябре прибыли кровельщики, аж четверо, и за десять дней перекрыли алтарь и трапезную.

В конце октября был короткий заезд, — почистили мусор, оставшийся от кровельщиков. Затянули крыльцо на зиму пленкой. Поставили информационный стенд.

Сменила нас команда школьников из Подмосковья. Об этом здесь.

Ниже фото октября 2021-го и января 2022 года.

Лето 2022

В конце марта – начале апреля 2022 года были поправлены дефекты сруба церкви. Работали реставраторы Александр Сапрыкин и Евгений Зыков из Каргопольского района (артель “Архангело”). Все девять дней работ их опекала наша верная Катя Козлова.

Приезжал на подмогу наш доброволец и краевед Илья Леонов. Классные фотографии от Ильи можно посмотреть в альбоме.

Что сделано:

- Вставки на нагелях на торцы, гниль зачищена в юго-западном углу сруба.

- Затёс бревен без вставок (будет скрыто обшивкой) в юго-восточном углу.

- Вставка из плахи под северным окном длиной около 2 м.

- Вставка в юго-восточном углу алтаря

- Вставка на нагелях в торец южного бревна. .

- 4 вставки на нагелях в южное бревно основного объёма.

- Переруб в подклете между трапезной и основным объёмом. Удаление гнили в пятом бревне. Около 3 метров обработаны антисептиком.

- Доделка нижней ступени крыльца под лестницей.

В мае 2022-го приехал кровельщик, установил водостоки на храме и зашил в железо крест на алтарную крышу.

В июле, с 5-го по 15-е, был необычный заезд добровольцев. Большинство из них приехали в деревню впервые. Но какая же бригада подобралась замечательная,— все настоящие работяги. Десять дней косили траву вокруг храма, убирали старые и уже потерявшие ценность пиломатериалы (они пошли на дрова). На второй раз покрасили крышу крыльца. Продолжили обустраивать цветник на подходе к храму. Чинили волонтёрский домик, занимались уборкой территории. Поставили туалет на кладбище при храме. Разобрали завалы старых досок у церкви. Очистили от мха и дёрна часть каменной церковной ограды.

Плотники артели “Новое-Старое” установили крест на алтаре, и из остатков леса заготовили плахи, которые уехали в Остахино.

Подробнее об этом написано ЗДЕСЬ.

Затем до декабря в работах было затишье. Хотя народ приезжал, занимаясь хозяйственными работами в волонтёрском домике – поколоть дрова, поправить заборы и прочее.

В декабре 2022 года собралась бригада для изготовления наружной обшивки церкви. В декабре день короткий и совсем не жарко. Но работы успешно шли почти две недели.

Сделали перед Новым годом оставшиеся вычинки на срубе, фрезеровали доски для обшивки. Оказалось, что доска не вполне подходящая. Но, так или иначе, северный фасад аккуратно покрыли обшивкой. Продолжение на южной стороне, видимо, будет осенью.

Лето 2023

С началом 2023 года были вылазки в феврале и апреле. В феврале лежал снег, и, в основном, занимались домашним хозяйством. Это на первом фото.

К концу апреля снега уже почти не осталось. Можно было работать. Окорили, складировали и прикрыли навесом новые крупные бревна для будущих внутренних работ. И заметим, – это было сделано почти исключительно женскими руками.

В мае снег совсем ушел и можно было очищать от накопившегося мусора пространство вокруг храма. Работала опять бригада только из женщин.

Наконец с 8 по 20 июля был заезд, совпавший традиционно с Днем деревни. В этот раз нас было много, хорошо поработали и основательно вычистили место перед храмом. Иван Кузнецов снёс стоявший перед храмом десять лет технологический навес и сделал новый. Были рассортированы и перенесены доски, вырезаны пара досок для подзоров, выкошена трава, вырублены кусты перед храмом.

В конце августа бригада плотников и добровольцев прибила подзоры и полотенца над входным порталом.

“Подзор” родственно словам узор, зазор, надзор, призор. Его еще используют швеи для обозначения украшения, размещаемого по низу изделия. Здесь “подзор” – это резная доска, своего рода деревянное кружево под свесом кровли. Подзоры эти когда-то было еще и ярко раскрашены. Полотенце – это тоже разновидность подзора с особо украшенными краями.

В августе ждали доски для второго этапа обшивки, которые задерживал поставщик. Доски прибыли только 30 августа, и работа с ними отодвинулась на ноябрь, когда Дарья Михайлова с бригадой женщин прострогали и фрезеровали края досок, закончив подготовку их к обшивке.

В декабре 2023 года заехал последний отряд во главе с мастерами Дарьей Михайловой и Никитой Грицуником. За две недели мастера восстановили обшивку в тех местах, где исторический тёс был утрачен. На этом многолетние работы по наружной реставрации церкви завершились!

На 2024 год планируется обновить рамы окон и восстановить внутреннее убранство: лавки, клиросы, двери. Мощные лавки стояли вдоль всех внутренних стен, частично они утрачены.

На кли́росах во время богослужения находятся певчие. Клирос по-гречески — выделенное место. Их было два на возвышении перед алтарем — правый и левый. Они были огорожены перилами, которые сейчас отсутствуют.

Может быть когда-нибудь дойдут руки и до иконостаса (на фото слева) от которого остались лишь фрагменты.

В этом году свершилось чудо! В начале января, один хороший человек покрыл все долги Вереницы по покупке леса на внешнюю обшивку. Огромная благодарность ему!

Если есть вопросы, обращайтесь к Маргарите Баевой, 8 926 939 2983.