Это федеральный памятник, господа-товарищи! Он стоит на берегу реки Чача в ста восьмидесяти километрах от Архангельска. Храм входит в пятерку самых больших деревянных храмов России.

Все записи Вереницы об этом храме вКонтакте собраны ЗДЕСЬ. Все записи, имеющиеся на сайте Вереница.ру можно увидеть ЗДЕСЬ.

Чтоб лучше понимался текст, ниже мы уточняем (фото справа) названия элементов храма.

|

|

|

|

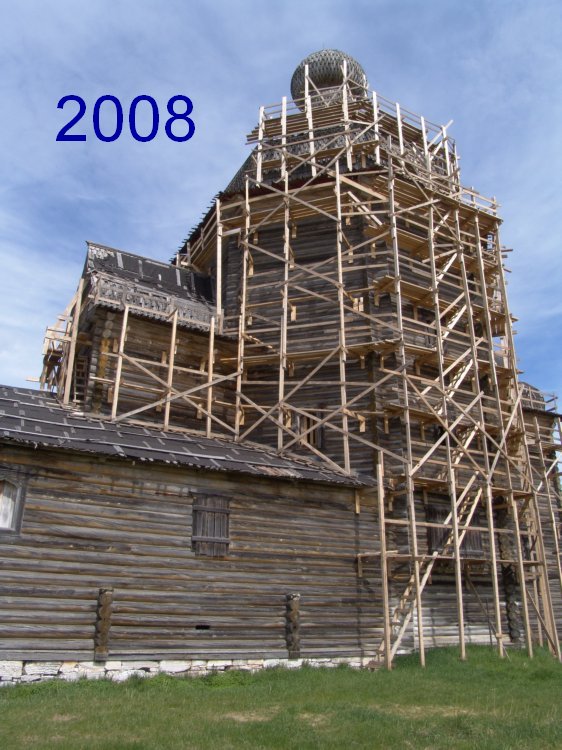

У Зачаческого храма сложная судьба. Николькая церковь на этом месте была поставлена в 1687 году, простояла двести лет и к концу 19-го века пришла в ветхое состояние. С 1909 по 1915 годы перестроена заново как точная копия прежней. В Советские годы худо-бедно существовала, но за сто лет дошла до аварийного состояния. Где-то в середине нулевых годов были начаты противоаварийные работы и брошены на полпути.

Подробная информация с сайта Соборы.ру:

На начало XX века в Зачачьевском приходе находилось три храма: каменный зимний храм с колокольней во имя великомученика Димитрия Солунского построенный в 1888-1895 годах; деревянный летний храм во имя святителя Николая Чудотворца построен в 1687 году, перестроен в 1909-1915 годах; деревянный зимний храм во имя преподобных Зосимы и Савватия Соловецких построенный в 1690-1693 годах.

Кроме этих церквей в дер. Заболотской находилась часовня во имя пророка Илии, построенная в 1730 году. Димитриевский храм восстанавливался силами местных жителей с начала 1990-х годов, при храме был зарегистрирован православный приход. Сейчас церковь находится в запущенном состоянии. В храме изредка совершаются богослужения.

В 2002 году в Никольской церкви проведены противоаварийные работы: сделана временная кровля, выровнен и укреплен купол, заколочены окна. В настоящее время храм в заброшенном состоянии. Зосимо-Савватиевская церковь и Ильинская часовня уничтожены в советское время.

Зачаческий приход расположен по реке Чаче, в 178 верстах от г. Архангельска и в 106 от г. Холмогор. Он состоит из двадцати двух деревень, из коих четыре находятся близ приходских церквей, остальные не далее пяти верст. Жителей к первому января 1894 г. состояло 800 муж. пола и 905 жен.

Время образования прихода неизвестно, известно только, что две приходские церкви его Никольская и Димитриевская находились в Емецком остроге и сам приход назывался Никольским, по имени главной Никольской церкви. Когда эти церкви были построены, об этом неизвестно; в 1613-14 гг. они были окончательно ограблены и сожжены поляками и литовцами.

Вместо них, по благословенной грамоте Новгородского митрополита Исидора устроены были новые, того же наименования с Зосимо-Савватеевским приделом при Никольской. Димитриевская в 1628 г. была обокрадена, похищена была и храмозданная грамота, вместо которой выдана была в 1635 г. новая митрополитом Аффонием.

По прошению Никольского церковного старосты Назара Федорова и всех прихожан от 15 янв. 1686 г. и по благословенной грамоте архиепископа Афанасия от 31 янв. 1686 г., последовавшей в ответ на прошение, две церкви Никольского прихода перенесены были в Зачаческую волость ближе к месту жительства прихожан. По перенесении прежних двух церквей с Зосимо-Савватеевским приделом при Никольской церкви из них были устроены три однопрестольных храма: Никольский, освященный в 1687 г. Холмогорского Спасского собора священником Афанасием и вторично в 1745 г. по исправлении некоторых повреждений от молнии; Димитриевскй, освященный в 1690 г. и сгоревший 8 марта 1884 г., и Зосимо-Савватеевский, построенный в 1690 г. сначала под колокольнею и освященный в 1693 г., а потом неизвестно когда в особом здании, существующем до настоящего времени. До сгорания Димитриевского храма, Зосимо-Савватеевский был холодным, а ныне обращен в теплый.

Таким образом, в приходе два приходских деревянных храма, оба стоят на каменных фундаментах, обшиты тесом и окрашены, вместе с колокольнею обнесены в 1880 г. каменною оградою. Кроме них, вместо сгоревшего в 1884 г. деревянного Димитриевского храма, ныне строится каменный – во имя вмч. Димитрия Солунского с каменною же при нем колокольнею…

«Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии» Выпуск I. Уезды Архангельский и Холмогорский. г. Архангельск. Типо-литография. Наследн. Д. Горяйнова. 1894 г.

Первоначально две церкви, Никольская (1909-1914) и Дмитриевская (1615-1620), стояли в Емецком остроге. Когда эти церкви были построены, об этом неизвестно, но в 1613-14 г.г. они были окончательно ограблены и сожжены поляками и литовцами. В 1686 г. крестьяне Никольского прихода обратились к архиепископу Холмогорскому и Важскому Афанасию в Емецкий стан, Зачачьевской волости, Заболотской полусотни с челобитной о перенесении приходских церквей из острога в Зачачьевскую волость. В январе 1686 г. церкви были перевезены в Зачачье.

18 июля 1747 г. Никольская церковь загорелась от молнии. Церковный приказчик Семен Чечерин в донесении архиепископу сообщил, что церковь Николая Чудотворца загорелась изнутри, дыму было немного, крестьянам удалось вынести образа, святые книги и всякие церковные принадлежности из церкви, из алтаря, с престола и жертвенника в другую церковь. Пострадали царские врата. После пожара церковь восстановили. Вероятно, именно в это время первоначальное шатровое завершение заменили на кубоватое. Просуществовав двести с лишним лет, в 1890-е г.г. церковь пришла в ветхость, верхняя часть дала значительный уклон к северу. Это очень тревожило прихожан и попечителей храма. Однако ремонт задерживался в связи со сложностью, а главное, из-за отсутствия денежных средств. Работы должны были производиться за счёт прихожан и на пожертвования частных лиц.

В 1909 г., наконец, скопилась достаточная сумма, и в том же году было возбуждено ходатайство перед епархиальным начальством о перестройке (точнее сказать, о полном воссоздании, начиная с самого фундамента) храма. Дело немного затормозилось из-за необходимости установления контактов с Императорской Археологической комиссией. В 1909 г. реставрация церкви была разрешена с соблюдением следующих условий: 1. До разбора её снять подробные чертежи с разнумированием каждого бревна и венца; 2. Снять точнейшие лекала со стропил купола и крыши; 3. Сделать детальные фотографии для более точного воспроизведения внутреннего и внешнего облика храма, особенно иконостаса.

В том же, 1909 г., были начаты строительные работы, а 27 июня следующего года совершен чин закладки храма. Работы проводились под наблюдением археологической комиссии и губернского архитектора А. А. Каретникова. Главным мастером, участвующим в восстановлении, был местный житель, крестьянин Петр Николаевич Космынин. Благодаря его искусству и вниманию к техническим особенностям постройки, всего за четыре года удалось закончить все работы и восстановить храм во всем его величии. В работах принимали посильное участие все жители прихода. Восстановление храма обошлось в 14616 руб. 69 коп. В эту сумму не вошла стоимость леса, отпущенного беспошлинно и бесплатно вывезенного прихожанами. 30 июня 1914 г. Никольская церковь была торжественно освящена.

Одноглавая Никольская церковь – холодная, рублена из брёвен “в обло”; по типу “восьмерик от пошвы” с двумя клетскими прирубами, так называемая “круглая о 14 стенах”; восьмерик и прирубы рублены с повалом; первоначально имела шатровое завершение, позже покрыта восьмигранным кубом-луковицей, прирубы крыты бочками с полицами, большая паперть покрыта на два ската, на входе распашное крыльцо; 8-гранный куб, барабан, главка и бочки покрыты городковым лемехом, паперть и крыльцо – тёсом.

«Краткое историческое описание приходов и церквей Архангельской епархии» Выпуск I. Уезды Архангельский и Холмогорский. г. Архангельск; По материалам архива ГАУ «Научно-производственный центр по охране памятников истории и культуры»

После немалых сложностей, которые преодолевались Вереницей шесть лет, в 2020-м, наконец, взялись за поправку дела. Получено разрешение на работы в Зачачье. Сделан проект противоавариных работ. Было решено над историческими кровлями ставить на отдельных столбах-опорах защитную кровлю. Особенно пострадавшую северную стену, где выпали межоконные простенки, планировалось укрепить.

В июле-августе 2020 года были проведены следующие работы.

- Установлены столбы-опоры, независимые от исторических конструкций паперти, по ним уложена обвязка. Выше существующей исторической крыши устроены стропила. Выполнена сплошная обрешетка, уложен гидроизоляционный материал, зафиксированный прижимными планками.

- Простенки между оконными проемами укреплены сжимами.

- Часть утраченной северной стены паперти зашита доской для предотвращения попадания осадков.

Сжим – это толстые вертикальные брусы – один снаружи, один внутри, которые стянуты стальными шпильками и выпрямляют-закрепляют стену сруба.

Все же, по мнению архитектора, общее состояние Никольской церкви осталось в том году неудовлетворительным. Необходимо было продолжить противоаварийные работы.

|

|

|

Летом 2021-го сделано было следующее:

- Обрешётка и гидроизоляция восьмерика

- Строительство лесов к бочке притвора и алтарной бочке

- Силовая каркасная конструкция, укрепляющая бочку притвора

- Обрешётка и гидроизоляция бочки притвора

Подробнее о том, как проходили работы лета 2021 года – ЗДЕСЬ.

Сезон 2022-го года начался в апреле. Были завезены и обработаны пиломатериалы (на фото слева).

Основные работы начались 8 июня.

В 2023 году мастерами артели НОВОЕ СТАРОЕ и местными мастерами были выполнены следующие работы:

- Установлены силовые леса и конструкции для поддержания грушевидного завершения основного объема;

- начаты работы по консервации главы;

- проведены работы по консервации крыльца.